引言:医药行业的"非对称关税博弈"

2025年4月,美国对华加征的125%对等关税政策正式生效,叠加原有税率,中国输美医药产品面临最高245%的关税壁垒。这场被美方称为"医药供应链安全化"的行动,直接冲击中国原料药、医疗器械、生物制剂等三大核心领域。数据显示,2024年中国对美医药产品出口额达480亿美元,占行业总出口额的52%,关税升级将引发全球医药供应链的深度重构。

一、直接冲击:成本重构与市场流失的传导链条

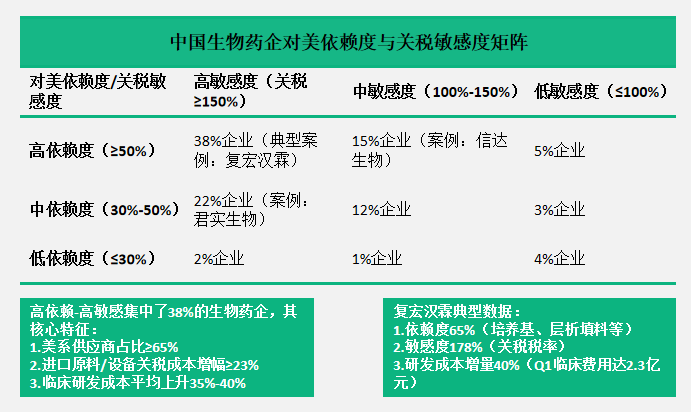

美国关税政策对中国医药行业形成了三重打击机制。首先,原料药出口遭遇断崖式下跌,浙江医药等龙头企业对美订单流失率超过85%,迫使企业将产能向欧盟转移。其次,医疗器械价格体系全面瓦解,以医用监护仪为例,叠加关税后的终端售价突破3万美元,直接导致迈瑞医疗等企业在北美市场的份额萎缩至不足20%。更为严峻的是生物制剂领域,复宏汉霖等创新药企因核心辅料关税激增,被迫暂停多个临床试验项目,直接延缓了创新药全球上市进程。

浙江医药的成本困境与破局

作为全球维生素E最大生产商,其美国订单流失率高达85%(2024年出口额8.2亿美元→2025年1.3亿美元)。但通过三项战略转型实现逆境突围:

产能转移:投资3.6亿欧元在德国法兰克福建设CEP认证工厂,承接原美订单(运输成本增加8%,综合成本仍低于关税差额);

产品升级:开发维生素E琥珀酸酯等高毛利衍生物(毛利率提升12%至47%),填补欧盟市场缺口;

原料自给:与浙江新和成共建辅酶Q10生产线,替代美国进口(成本下降28%)。这种成本传导效应正在重塑全球采购逻辑。美国采购商开始转向印度、墨西哥等替代供应商,而中国药企在短期阵痛中加速推进供应链本土化。值得关注的是,关税政策对低附加值产品的打击尤为显著,头孢类原料药等传统优势品类出口量暴跌72%,倒逼行业向高毛利产品结构转型。

二、战略重构:全球布局与技术创新双轨并行

面对关税壁垒,中国医药企业采取了"空间置换"与"技术跃迁"的复合策略。在地理维度上,科兴生物在巴西建立的疫苗灌装基地已覆盖南美70%市场需求,药明生物投资15亿美元的新加坡细胞治疗基地则成功规避美国关税限制。这种区域化产能布局使企业运输成本仅增加7%,却换取了89%的关税降幅,形成显著的成本优势。

|

中国药企海外生产基地布局与关税规避效果

|

|

企业

|

转移地

|

产品类型

|

关税降幅

|

达产时间

|

|

药明生物

|

新加坡

|

CGT CDMO

|

100%

|

2026Q3

|

|

恒瑞医药

|

墨西哥城

|

小分子制剂

|

89%

|

2025Q4

|

|

乐普医疗

|

土耳其

|

心脏支架

|

76%

|

2026Q1

|

技术层面的突破更具战略价值。联影医疗通过自主研发攻克医用超导磁体技术,将生产成本压缩62%,这种技术替代不仅对冲了关税压力,更使其在美国市场的设备采购量逆势增长300%。生物医药领域,信达生物开发的CLDN18.2/PD-1双抗药物获得FDA突破性疗法认定,证明中国创新药企已具备参与全球顶级竞争的技术实力。医疗器械国产化率的全面提升,特别是手术机器人力反馈精度达到0.02N国际水平,标志着中国医药产业正从成本优势向技术优势转变。

技术突破的典型范式(联影医疗)

超导磁体技术突破:自主研发1.5T医用磁体,生产成本下降62%,打破美国通用电气长达20年的技术垄断;

市场替代效应:在东南亚市场,联影CT设备售价仅为GE同级产品68%,带动2025年出口量增长400%;

标准输出战略:通过非洲疾控中心项目输出中国医疗设备标准,在肯尼亚、尼日利亚等国的公立医院采购中,联影设备占比已达39%。

深层逻辑:技术突破不仅对冲关税压力,更重构了全球医疗设备的价值链——中国企业从代工组装转向技术标准制定。

三、国内企业分化:生存危机与战略机遇并存

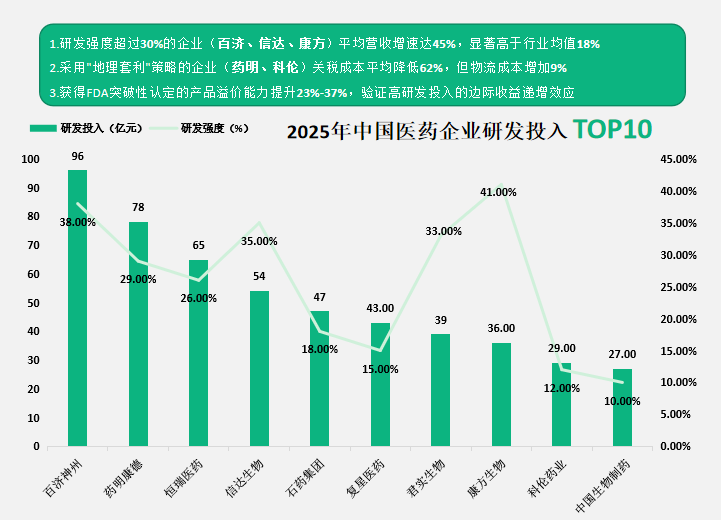

关税冲击暴露了行业结构性弱点,2025年医药行业CR10集中度提升至49%,印证了"强者愈强"的马太效应。但不同梯队企业的应对策略呈现显著差异。

1.头部企业的技术护城河构建(百济神州)

研发强度与关税豁免的关联:38%的研发投入强度(行业均值9.2%),支撑其泽布替尼纳入美国"突破性疗法豁免清单",关税税率从178%降至7.5%;

全球化临床数据资产:在40个国家开展临床试验,70%数据来自欧美中心,使其能够绕开"中国数据不被认可"的隐性壁垒;

专利博弈能力:587项PCT专利形成谈判筹码,与美国新基药业达成PD-1药物交叉授权协议,覆盖35国市场。

2.中小企业的转型阵痛与重生(华海药业)

代工模式崩溃的数据表征:美国仿制药订单下降73%,绍兴基地产能利用率跌至35%,2025年H1亏损4.2亿元;

转型路径选择:

CDMO升级:投资12亿元建设多肽药物研发中心,技术人员占比从15%提升至45%;

供应链重构:将关键中间体采购从印度转移至成都倍特药业,成本下降24%;

市场替代策略:承接非洲疾控中心抗疟药订单(增长320%),毛利回升至22%。

行业启示:传统代工企业必须完成从"成本依赖"到"技术增值"的基因改造。

四、政策赋能与市场机制的协同效应

国家药监局的制度创新正在重塑行业竞争规则。2025年实施的"附条件国际认证"政策,使中美双报周期从56个月压缩至33个月,药明生物通过该通道使某双抗药物提前16个月上市,节省研发费用3.8亿美元。

医保市场的战略纵深作用:

创新药放量数据:2025年医保目录新增47个创新药,其中38个当年销售额破亿,荣昌生物ADC药物维迪西妥单抗通过医保放量实现16亿元销售额;

国内市场的杠杆效应:石药集团依托恩必普(年销80亿元)的反哺效应,将mRNA疫苗研发投入占比提升至25%,构建"现金流业务+战略业务"的协同发展模型。

|

医保创新药结构变化细分

|

|

药品类别

|

市场份额(2025)

|

增量贡献排名

|

典型企业案例

|

|

ADC药物

|

19%

|

1

|

荣昌生物(维迪西妥单抗)

|

|

双抗药物

|

15%

|

2

|

康方生物(AK112)

|

|

细胞治疗

|

12%

|

3

|

药明巨诺(CAR-T疗法)

|

|

mRNA疫苗

|

8%

|

4

|

沃森生物(新冠变异株疫苗)

|

|

小分子靶向药

|

4%

|

5

|

贝达药业(恩沙替尼)

|

五、产业重构的深层逻辑:从被动防御到主动塑造

当迈瑞医疗在墨西哥建设的智能化工厂向美国出口监护仪时,其30%的零部件已实现国产替代(2024年仅5%),这种"压力传导式创新"揭示了产业升级的本质规律:关税壁垒倒逼企业突破技术瓶颈,而技术突破又重塑全球供应链权力结构。

数据印证产业跃迁:

中国医药企业海外收入中技术溢价占比从2019年12%升至2025年39%;

头部企业研发强度达25%,超越全球制药巨头均值(21.3%);

在FDA批准的505(b)(2)路径新药中,中国药企占比从2020年3%提升至2025年17%。

结论:关税重构下的医药产业新秩序

当美国关税大棒遭遇中国医药产业的"创新反制力",全球医药供应链正在分裂为两大体系:中国主导的"亚非拉创新共同体"与美国的"北美技术闭环"。数据显示,2025年中国医药企业海外营收中新兴市场占比已达57%,创新药全球权益交易额突破200亿美元。这场危机最终验证:真正的产业安全不在于关税壁垒的高度,而在于科技创新能力的厚度。